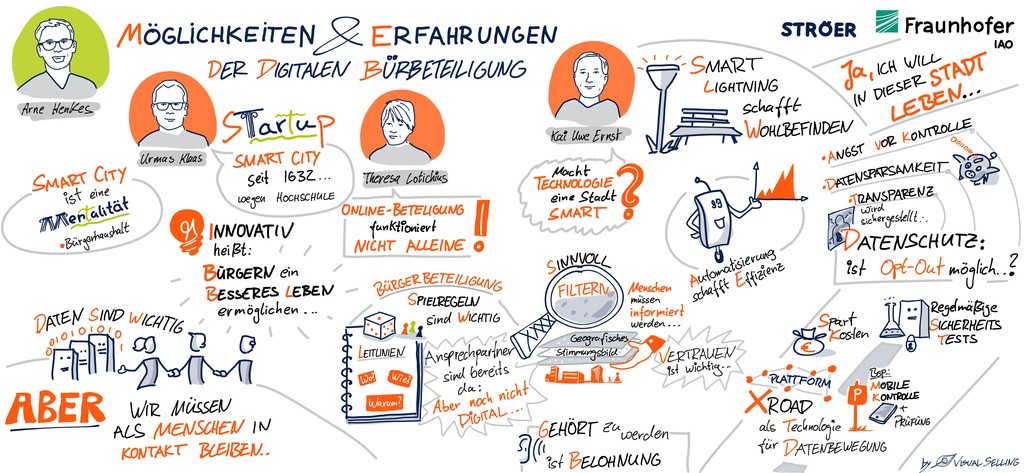

Panel 2: Möglichkeiten und Erfahrungen der digitalen Bürgerbeteiligung

Im zweiten Panel tauschten die Referierenden vor allem Erfahrungen zu bestehenden Formaten aus. Kai Uwe Ernst vom Unternehmen Cluster Reply aus Hamburg stellte ein Programm vor, dass auf öffentlichen Plätzen Stimmungen auf einer Fläche von 300 mal 300 Meter erfassen kann. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass nicht jeder in einer Stadtverwaltung nun IT-Spezialist werden müsse, um digitale Beteiligung gewinnbringend einzusetzen. Theresa Lotichius von »Wer Denkt Was« aus Darmstadt relativierte dabei die Sonderstellung digitaler Medien in der Bürgerbeteiligung. Ein digitales Beteiligungsformat sollte nie alleine gedacht und verwendet werden, sondern es könne nur ein Format unter vielen sein, um möglichst alle Menschen zu erreichen und sich differenziert über Themen auszutauschen. Urmas Klaas, Bürgermeister der Stadt Tartu, berichtete von den Erfahrungen, die seine Stadt als Vorreiter im Bereich Smart City gemacht hat. Dabei betonte er, dass die Verwirklichung des Konzepts Smart City nicht auf Technologien beruhe, sondern auf einer gewissen Grund-Mentalität, die möglichst alle Menschen einer Stadt teilen müssten. Diese Mentalität beträfe durchaus auch die Bereitschaft, seine Daten zu teilen; Voraussetzung sei aber, dass die Daten sicher sind und zum eigenen Vorteil eingesetzt werden. Dazu meinte Theresa Lotichius, dass es vor allem wichtig sei, von Anfang an zu klären, was genau die Menschen zu erwarten haben, und diese Spielregeln konsequent und transparent zu verfolgen, und nicht etwa zwischendurch zu ändern. Dies rufe sonst leicht Frustration hervor. Beteiligungsverfahren seien darüber hinaus oft nicht dazu da, Entscheidungen zu fällen, sondern Ideen und Feedback zu sammeln. Deshalb sei auch die Befürchtung von Stadtverwaltungen, Kompetenzen abgeben zu müssen, unbegründet; gleichzeitig müsse dies aber auch für die sich beteiligenden Bürger*innen klar sein, sonst entstünden Erwartungshaltungen, die nicht zu erfüllen sind. Kai Uwe Ernst wies dabei darauf hin, dass man digitale Beteiligung auch mit den vielen Daten, die sowieso schon gesammelt werden, kombinieren müsse. Gleichzeitig stehe man vor der technischen Herausforderung, Ironie und Satire sowie sprachliche Unterschiede aus digitalen Dialogen herauszufiltern – etwas, das bei z.B. textbasierten Eingaben nicht ganz so einfach sei, wie im persönlichen Gespräch.

Es stellt sich also ganz grundsätzlich die Frage, wie man sich bestehende Daten zunutze machen kann und soll. Das Panel war sich einig, dass dies eine Frage der politischen Intention ist, dass hier aber auch noch viel Forschungsbedarf besteht, wie diskriminierende Tendenzen von Algorithmen am besten verhindert werden können. Urmas Klaas verwies dabei noch einmal auf die andere Mentalität in Estland, wo die Menschen weniger Vorbehalte gegenüber der Sammlung ihrer Daten hätten. Letztlich müsse der Bürgerschaft klar vermittelt werden, wofür die Daten gesammelt werden, und dies sei sehr viel Aufwand. Gleichzeitig bestünde in Tartu die Regelung, dass die Daten zwischen den Ämtern weitergegeben werden können, aber dafür kein zweites Mal von den Bürger*innen abgefragt werden dürften. Daraus entstünde ein direkter Vorteil für diese, nämlich weniger Aufwand. Gleichzeitig erhöhe die Datensammlung die Erwartungen an die Stadtverwaltung, weil sie es ermöglichen, in Echtzeit auf Probleme zu reagieren. Deshalb sei die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit jene Abteilung in der Stadtverwaltung, die am schnellsten wächst. Dies sei aber, so Theresa Lotichius für viele Städte und Gemeinden in Deutschland nicht zu stemmen. Viele Kommunen hätten gar keine Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, und deshalb Schwierigkeiten, auf neue Formate oder die Verwendung von Daten hinzuweisen. Gleichzeitig mache die automatisierte Datenverarbeitung sowieso auch nur ab einer gewissen Größe des Datensatzes Sinn.

Mittlerweile hätte man Leitlinien für Bürgerbeteiligung entwickelt, aber jede Kommune ist wieder anders. Deshalb bestünde 50% ihrer Arbeit aus Schulungen für Angestellte von Stadtverwaltungen, um sicher zu gehen, dass man die existierenden Formate an die jeweilige Stadt anpassen kann. Dabei sei das »Loswerden« von Ideen durch digitale Formate erheblich einfacher geworden, denn bei vielen Leuten gebe es immer noch eine große Hemmung, sich offline zu äußern und einen Vorschlag zu machen. Gleichzeitig sei Beteiligung nicht als Ersatz für Entscheidungsfindung innerhalb der Stadtverwaltung zu verstehen. Diese müsse noch immer selbst eine Meinung und ein Ziel haben, um mit den Bürger*innen verhandeln zu können. In diesem Kontext betonte Kai Uwe Ernst die Herausforderung, die Verknüpfung zwischen Beteiligung und bestimmten Veränderungen in der Stadt zu kommunizieren. Wichtig sei deshalb, den Menschen mitzuteilen, was mit ihren Vorschlägen passiert, wie sie umgesetzt wurden, oder warum das nicht der Fall war.

In seiner Antwort auf eine Frage aus dem Publikum betonte Urmas Klaas, dass die Regelungen in Tartu durchaus mit der Europäischen Datenschutzverordnung vereinbar seien. Vor allem könne jede*r Bürger*in jederzeit einsehen, welche Daten gespeichert sind und dagegen Einspruch erheben. Wichtig sei, dass die Menschen dieses System grundsätzlich unterstützen. Das Panel zeigte sich jedoch einig darüber, dass in der deutschen Bevölkerung starke Vorbehalte gegenüber der Sammlung und Speicherung von Daten bestehen. Gleichzeitig teile man häufig sehr unbedarft intimste Details in sozialen Netzwerken. Die Vorbehalte würden sich also eher gegen die Behörden richten, die die Daten sammeln. Dies hätte auch damit zu tun, dass man nicht zwischen Politik und Verwaltung unterscheide. Deshalb seien solche Veränderungen in der nahen Zukunft nicht zu erwarten.